如果您正在考虑捐献卵子以帮助他人建立家庭,那么欢迎来到福州捐卵机构。我们的专业团队致力于为捐赠者和接受者提供一个安全、保密和富有成效的捐赠过程。继续阅读以了解有关我们的机构以及我们如何帮助您完成捐卵旅程的更多信息。

添加微信好友, 获取更多信息

复制微信号

捐卵的好处

捐卵是一种无私的礼物,可以改变人们的生活。以下是一些捐赠卵子的好处:

- 帮助无法生育的夫妇建立家庭

- 获得经济补偿

- 享受我们的医疗团队提供的免费医疗保健

- 与其他捐赠者建立联系

- 做出一种改变生命的贡献

我们的筛选流程

为了确保我们的捐赠者符合资格并且身体健康,我们有一个严格的筛选流程。该流程包括:

- 详尽的病史问卷

- 全面体检

- 心理评估

- 传染病筛查

捐赠过程

如果您通过了我们的筛选流程,您将被要求接受卵子捐赠过程。该过程通常需要以下步骤:

- 刺激排卵:您将服用激素药物来刺激您的卵巢产生多个卵子。

- 卵子采集:医生将使用经阴道超声引导的针吸术从您的卵巢中取出卵子。

- 胚胎培养:您的卵子将与来自精子库的精子受精,形成胚胎。

- 胚胎移植:受精卵将被移植到接受者的子宫中。

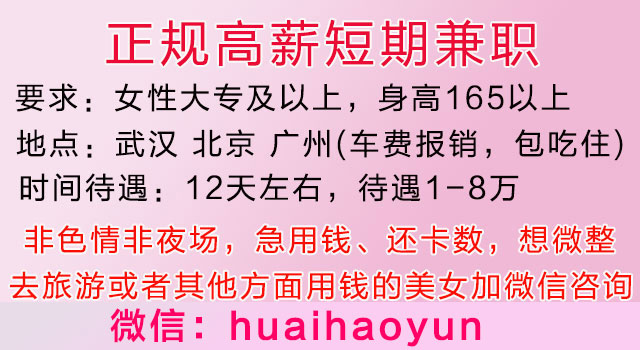

补偿和支持

为了感谢您的无私捐赠,您将获得经济补偿。具体金额会因您的具体情况而异。我们还为我们的捐赠者提供以下支持服务:

- 情感支持小组

- 医疗保健导航

- 联系其他捐赠者的机会

联系我们

如果您有兴趣捐献卵子,我们鼓励您联系我们的团队。您可以给我们发电子邮件至 [email protected] 或致电 [phone number]。我们期待着为您提供帮助并回答您可能遇到的任何问题。

谢谢您考虑通过捐卵来改变生活。您的慷慨和奉献精神将对无法生育的夫妇产生持久的影响。

上海胆结石医院胆结石去哪一家好?

去三甲以上的医院都是可以的,一般小于1厘米可以保守治疗,比如通过饮食治疗胆结石形成的原因1、与生活习惯有关:如爱静不爱动、肥胖症、妊娠后期的病人,因体力活动减少,腹壁松弛,内脏下垂,长期压迫胆管,使胆汁排泄不畅,逐渐淤积、浓缩、沉积而形成结石。 2、盲目节食减肥:不食早餐,喜食甜食、高脂肪类食物及长期服某些药物,如安妥明、雌激素等,均可导致胆汁成分改变。 胆汁易浓缩,胆固醇呈饱和状态,相互沉积而形成结石。 3、与某些物理因素有关:作过胃手术的患者,在手术中易损伤支配胆囊运动的神经,使胆囊功能降低,胆汁淤积,久之形成结石。 4、胆固醇的代谢失调:高脂肪饮食或糖尿病患者,其血中胆固醇含量也随之增高。 此时若胆汁淤积,胆盐减少,则极易形成结石。 5、有不良卫生习惯:感染肠道寄生虫者。 进入胆道或胆囊内的蛔虫,其死亡后的虫体或虫卵皆可形成结石。 胆结石患者注意饮食(1)在服用胆石化瘀方时,忌烟、酒、咖啡,忌食辛辣食物、肥腻之物以及发物,如辣椒、羊肉、牛肉、狗肉、公鸡肉、海鲜、鱼虾等;(2)忌吃高胆固醇和高脂肪食物,如动物心、肝、脑、肠、蛋黄、松花蛋、鱼子、巧克力及肥肉、油炸食品、蛋糕、点心、油条等;(3)一日三餐,要有规律的饮食。 如果不进食,胆固醇凝聚成块的可能就会大大增加。 只有在进食后,胆囊才会大部分腾空;(4)讲究饮食卫生,防止细菌入口。 饭前饭后要洗手,注意食物卫生,经常刷牙,保持口腔健康,防止蛔虫、细菌等进入肠道内;(5)适当多吃些蔬菜与水果,如菠菜、韭菜、芹菜、苹果、香蕉等。 每天都要坚持喝德脯钰鉐嗵茶疏肝利胆帮助结石排出。

求洋务运动所培养出的人才的简介!!急~~~~~~~

分类:教育/科学 >> 学习帮助 解析: 定远舰管带刘步蟾,启蒙思想家严复。 辛亥革命时期,严复在写给梁启超的信中,明确阐述:“亿昔居英伦时,与日人伊藤博文氏同窗数载,各与国事,皆有同感。 ”但伊藤博文回日本后,备受当局的赏识,“所学竟成大用”,成了日本的“良相”。 尽管严复曾任资政院议员、海军协都统,但徒有虚名,并无实权,未尽其才。 他与伊氏回国境遇相比,深感怀才不遇,“悬殊之甚”。 严复返国后,“与香涛督部首次晤面即遭冷遇,以后即始终寄人篱下,不获一展所长”。 同时严复同情梁启超,指出梁启超“负经国之才,抱救国之志,初遭时忌而流亡海外,继虽登论坛高座,然曲高和寡,执事诸公反以眼中钉刺目之”。 因此,严复认为“二人之际遇,正复相同也。 ”[1]由上可见,严复深叹自己怀才不遇,未被清朝 *** 重用,政治仕途遭遇冷落。 正确认识其中的原因,阐明严复的人生之路和思想之旅,是深入研究严复不可回避的一个问题。 长期以来,大家见仁见智,众说纷纭。 本文就以下四个方面进行阐述,以期有助于对这个问题的认识。 一、严复与伊藤博文不同政治遭遇的一个重要客观原因,即中日两国的政治经济背景不同。 个人是时代的产儿,人才成长往往受到所处社会条件的制约。 19世纪中期,世界政治经济分化的趋势日益明显,一方面资本主义列强加紧侵略扩张,另一方面被压迫、受剥削的民族奋起救亡图存。 中日两国一衣带水,当时,都是半封建半殖民地的国家,同样国势衰微,遭受西方资本主义国家的侵略。 两国差不多同时开始学习西方、图强自救。 中国兴起洋务运动,日本则开展明治维新,但效果迥然不同。 1868年,新兴的日本资产阶级联合一批具有资本主义倾向的地方军阀,发动了一次自上而下的资产阶级改革——明治维新,建立以明治天皇为首的地方资产阶级联合政权,从1867~1868年幕府被推翻,1885年实行内阁制,1889年制定宪法,1890年召开第一届国会,前后用了22年时间建立了资本主义性质的政治制度,即比较完整的君主立宪制度。 此间,明治 *** 大刀阔斧地实施全面的行之有效的改革措施,废除封建领主制,剥夺旧统治阶级特权,实现形式上的平等,以巩固天皇为首的新政权;同时向西方学习,调整经济政策,扶持资本主义工商业,积极发展资本主义经济,推行“文明开化”政策,大力发展近代教育,培养资本主义建设人才。 这显然是伊藤博文等人被提拔重用的一个客观社会条件,也是他们仕途发展的一个历史机遇。 鸦片战争后,中国逐步沦为半封建半殖民地社会。 外国资本主义的侵略和本国封建主义的腐朽统治,使中国积贫积弱,灾难深重,国势危如垒卵。 有识之士莫不心焦如焚,极力探索救亡图存的真正出路。 清 *** 顽固派却抱残守缺,反对维新变革。 在兴办洋务事业的19世纪60~70年代,以李鸿章为代表的洋务派官僚们,只知道学习西方的船坚炮厉之术,限于器物文化改革,到80年代,也看出了这种改革“如敝絮塞漏舟,腐木支广厦,稍一倾变,遂不可知”[2](P28),不可能挽救清 *** 的危机,修正改革之法仍然是“修明前圣的制度”。 他们所支持的废科举、易官制也仅仅停留在私下议论,不敢公开倡言,惟恐背离封建君主专制之制度。 他们甚至认为,“中国文武制度事事于西人之上,独火器万不能及。 ”[3](P9)由于“夜郎自大”和传统陋见的限制,他们根本不知道日本的天皇制君主立 *** 体,虽还说不上是完整的资产阶级政治制度,但已逐步变为主要代表资产阶级利益的权力机构,比起中国的封建专制制度进步得多。 中国的政治制度落后,经济也必然落后。 甲午战争时,中国近代的工矿企业共只100家,资本总额3032万银圆[4](P338)。 完整的资本主义经济结构、大工业机器生产都没有确立,不能够满足时代发展的迫切需要。 与当时中国政治经济落后密切相关,清 *** 在人才使用方面,也是十分昏庸腐败的。 由于清朝 *** 袭用封建社会八股取士的科举制度,“锢智慧、坏心术、滋游手”,促使“天下无人才”[5](P40)。 经过八股科举所选用的人员是不合时宜的,进入官场更是凤毛麟角。 清 *** 重用提拔的重臣要员,如左宗棠、刘坤一、丁日昌、盛宣怀等洋务官僚,皆非科举进仕,而是镇压太平天国农民运动的“中兴名将”。 虽然19世纪末年,欧风美雨已吹进古老的中国,但清 *** 仍坚持“中体西用”,极力保存封建专制统治。 从这种目的出发,清 *** 选人用人,自有既定的取舍标准,任用“多磕头少说话”的唯唯诺诺的奴才,重用阿谀奉承、溜须拍马的投机分子,庇护搜刮民脂民膏的腐败官吏……即洋务人才,也不能免于这种陈腐的陋习。 在这样特定的历史环境下,严复的政治前途必然暗淡。 二、严复虽然学贯中西,目光敏锐,具有独特的个人优势,但是没有强有力的“政治靠山”,在任人唯亲的清末社会,成为仕途难以逾越的障碍。 清朝 *** 沿袭2000多年的封建专制统治,在以皇帝为核心的封建主义的中央集权下,从总督到知县都由中央机关直接指派,官风腐败,机构臃肿,“捐纳”、“卖官鬻爵”、编织权钱交易“关系网”的腐败现象普遍存在。 倘若没有“政治靠山”,则难以平步青云地升官晋爵。 严复出生于福州,得风气之先。 鸦片战争后,福州被辟为“五口通商口岸”之一,面对外来文化经济浪潮的冲击,福州船政学堂又是中国近代海军教育的发祥地和首批近代科技人才的培养地。 传统文化和近代自然科学技术知识兼收并蓄,为一代雄才的成长打下了厚实的基础。 严复少年时期,便萌发了救国强民的抱负。 1866年冬,福州船政学堂首届招生,严复以第一名的优异成绩被录取。 1877年,严重又得以福州船政学堂优秀的毕业生和具有一定航海实践的能力,作为我国第一批赴英国留学生,进入格林尼茨海军大学深造。 在英国留学期间,严复掌握了近代海军科技知识,又致力研读西方资产阶级的政治、经济、哲学和文化著作,深入考察英法社会学说和政治制度,并且一直得到清 *** 第一任驻英公使郭嵩焘的热情关怀。 郭嵩焘十分赏识严复的卓越见识和杰出才华,认为严复是大可造就之才,因而给予厚爱,彼此经常亲切交谈。 郭嵩焘赴英、法各地参观访问时,多次邀请严复随行,以增广严复的见识。 这位驻英公使在向清 *** 汇报赴英国留学生学习情况时,特别提到严复的“识解”是其他学生所“远不逮”的,如果让他“管带一船”,实为枉其材,而让他“交涉事务,可以胜利。 ”[6]但是郭嵩焘的推荐,并没得到清 *** 的重视,因为他的洋务思想超前了,自己都得不到清 *** 的重用,更谈不上对严复的仕途发展有决定性的帮助。 严复回国时,同乡沈宝桢正处在两江总督兼南洋大臣的显赫地位,严复受到沈宝桢的举荐,被任为福州船政学堂教习,可惜同年冬天沈宝桢就因病逝世,严复又失去了一个靠山,只好屈就于福州船政学堂教习的职务。 三、思想超前,政见不一,这是清末严复仕途不畅,未被李鸿章洋务派重用的主要原因。 严复从英国学成回归,满怀救国救民的强烈愿望,矢志努力仿效西方文明,改造清朝封建专制统治下的旧中国。 但是,掌握清朝政权的顽固派的指导思想是“天不变,地不变,道亦不变”,“祖宗之法不可变”;洋务派的指导思想是“中学为体,西学为用”。 他们都是维新改革道路上的障碍物,与严复强调的“以自由为主体,以民主为用”的资产阶级民主思想是相对立的。 虽然1880年到1900年严复在天津水师学堂任职,“实开北方风气之先,立中国兵船之本云”[7](P15),为发展天津水师学堂,付出了辛勤的劳动,然而在1894年才连捐带保取得“选用知府”的资格,后来又擢升为“选用道员”。 仕途发展与他的期望相去甚远,上司李鸿章根本就没有准备对他提拔重用。 严复对李鸿章也保持一定距离,“不预机要,奉职而已”[8](P1541),而且还经常议论洋务派。 他在给堂弟观澜信中倾吐苦恼心情:“眼前世界如此。 外间几无一事可做,官场风气日下,鬼蜮如林,苟能拂衣归里,息影敝庐,真清福也。 兄自来津以后,诸事虽无不佳,亦无甚好,公事一切,仍是有人掣肘,不得自在施行。 ”由于当时官场习气恶劣,不重人才,做官“须得内有门马,外有交游,又须钱钞应酬,广通声气。 兄则三者无一焉,又何怪仕宦之不达乎?置之不足道也。 ”[9](P731) 严复目睹当时清 *** 的黑暗统治和李鸿章洋务派任人唯亲、培植党羽、片面学习西方文化,感到非常悲愤忧虑。 他经常对人说,“不三十年藩属且尽,缳我如老悖牛耳!”用不了30年,中国要像老牛一样让外国人牵着鼻子走!李鸿章闻知:“患其激烈,不之近也”[10](P9)。 1893年中法战争发生,在中国军队打胜仗的情况下,李鸿章却与法水师总兵福禄诺订立了“简明条款”,激起国人愤怒上书,要求严惩李鸿章的妥协行为,李鸿章“疑忌”严复参与所为,严复亦“愤而自疏”[8](P1541)。 由于得不到上司的器重,政治仕途不畅,提调补缺无望,严复感叹:“四十不官拥枭比,男儿怀抱谁人知?”[11](P181)严复还曾多次参加科举考试,以期“一举成名”。 然而,这位才华横溢的留学生,从1885年至1894年,连续4次参加乡试,因无法适应清朝陈腐的科举考试,一次次名落孙山。 他终于抛弃通过科举实现救国图强的幻想。 四、严复饱学清高,个性倔强,不善阿谀奉承,对他在“仕途”跋涉中也不无负面的影响。 严复学识渊博,颇具才子意气,不仅言词尖刻,文笔犀利,而且“好为偏往独自之论”,阐发卓尔超群的高见。 从学理上说,似无指责之处。 严复认为这是“曲高和寡”、“闻者弗解”所导致的问题。 因为他的许多远见卓识,未能适应维护清王朝旧制度的官僚政客的需要,也尚未形成社会共识,往往不时受到曲解和攻击,而甚感遗憾,以至他在晚年颇有感慨地坦言:“平生献玉常遭刖”[9](P586)。 在严复留学英国期间,郭嵩焘对严复的才华寄予厚望的同时,也看到严复年轻气盛的个性,曾告诫说:“又陵才分吾甚爱之,而气性太涉狂易。 ”[6]接替郭嵩焘任英法公使的曾纪泽也斥严复为“狂傲矜张”。 为此郭嵩焘提醒他:“今负气太盛者,其终必无成,即古人亦皆然也”[6]。 这反映了严复的个性。 1880年,随着洋务运动发展,李鸿章需要调充洋务人才,严复经同乡老友陈宝琛推荐(称赞他“器识闳通,天资高朗”),引起李鸿章的注意,调任为北洋学堂总教习。 “李鸿章尝示意其执称弟子,而先生勿屑也”。 严复没有崇拜李鸿章,更没有赞成李鸿章的“中体西用”的政治主张。 尽管严复努力工作,展示了自己的才华,至光绪十五年(1889年)李鸿章才将他从任职9年的天津水师学堂总教习晋升为会办(副校长),第二年晋升为总办(校长)。 严复没有再对李鸿章趋奉,李鸿章对严复的“提拔”也仅此为止。 严复才高志远、不落俗套,不善于阿谀奉承,这在客观上也影响了他的个人仕途发展。 但严复并没有因为政治遭遇冷落仕进不畅而沉迷不起消声匿迹,恰恰相反,他终于抛弃个人仕进的幻想,在甲午战争后,更加奋力探索救国救民的真理,首先传播进化论,引进西方思想文化,唤醒国人保种自强、变法图存,追寻自己崇高的人生价值。 从而成为近代中国杰出的启蒙思想家、翻译家和教育家。 由上可见,社会转型时期的历史人物的成长和贡献,与社会环境是紧密相关的。 19世纪末,以译著《天演论》而名震宇内的启蒙思想家严复与投身“明治维新”颇有作为的日本首相伊藤博文,都是当时社会历史转型时期的重要人物,彼此都有振兴祖国的宏图大愿。 然而,由于他们所处不同的国家和社会,加上个人素质因素的影响,在人生的旅途中经历了不同的政治遭遇,留下令人深省的历史反思。 常言道:“政以才举,国以人兴”。 人才对国家盛衰兴亡至关重要。 1898年,严复在《国闻报》上著文指出:“夫人才者,国之桢干也。 无人才则所谓标、本之治皆不行。 ”(《拟上皇帝书》)[5](P66)。 但是人才的成长和发掘,又往往受到所处社会制度的约束。 良好的社会环境可以塑造人才,恶劣的社会环境则会埋没人才。 只有创造具备良好的人才发展的主客观条件,才能适应社会历史发展的潮流,才能更好的发挥个人的作用,报效祖国,造福人类。 因此,抓住历史发展机遇,重视培养和发挥人才的作用,是推动历史发展的一个永恒的主题。

郑作新:中国现代鸟类学奠基人之一

郑作新,鸟类学家、鸟类地理学家,中国现代鸟类学、动物地理学的奠基人之一。 中国现代鸟类学的奠基人之一,中国鸟类地理学的开拓者,中国科学院院士。 他在半个多世纪的鸟类区系调查和系统分类的研究工作中,写出1000多万字的论文和专著,一向着重鸟类亚种分化的研究,并提出物种起源地的估测及低等亚种被排挤的观点,为生物进化论提供了有力的补充论证。 生平概况福建省郑作新,1906年11月18日出生于福建省福州市一个小知识分子的家庭里,家境贫寒,父郑森藩长年在外地任盐务局职员、中学教师、中学校长等职。 郑作新五岁丧母,他和妹妹二人由祖母扶养。 郑作新自幼勤奋好学,在上小学时因成绩优良,连续跳级两次。 他向往大自然,爱好体育。 中学毕业时才15岁,因不够大学入学年龄,几经周折,才考入福建协和大学学习,是该校年纪最小的学生。 他提前半年学完了大学课程,于1926年夏赴美考入密歇根大学研究院生物系。 当时经济拮据,路费是亲友资助的,上学费用开始时只好依靠半工半读维持,后在该校任助教,并获得研究院和中华教育科学奖学金,得以专心攻读。 1927年获硕士学位,1930年获科学博士学位,学院还颁予Sigmaxi金钥匙奖。 这是美国大学研究院奖励学生的最大荣誉,时年23岁。 教授们称赞他是获得博士学位中最年轻的一个。 他所撰写的长篇博士论文,被推荐在较高水平的德国学术刊物上发表。 在美求学期间,他主要研究动物发育学,但有一次他在一座博物馆里看到一只羽色艳丽,体态优美的大型鸟时,他认出这是产自中国的金鸡,而却由瑞典人林耐氏发现并命名。 这极大地伤害了他的民族自尊心,因而立志要研究中国鸟类,开创祖国的鸟类学研究事业。 毕业后他谢绝了美国有关单位的挽留和优厚待遇,毅然于1930年返回祖国。 回国后,被母校福建协和大学聘为动物学教授兼系主任,1938年兼任教务长,以后调任理学院院长等职。 协和大学是一所由美英等国教会办的学校,当时教材都使用英文课本,教课悉用英语,为了适应教材内容,连实验的标本也都靠进口。 郑作新认为要为祖国培养人才,首先要解决教材问题,于是率先用中文编写了《大学动物学实验教程》,后又出版了《脊椎动物分类学》和《普通生物学》。 这些教材当时被很多大学生物系所采用,直至建国初期一些大学仍在沿用。 在任教期间,因当时政治腐败,经济衰落,根本没有用于购置仪器设备、药剂、文献资料等的研究经费,一切都得自己动手筹措。 由于他不断的努力,当时在中国还是一片空白的鸟类研究,终于开展起来了。 他带着学生到野外观察、采集,并举办鸟类展览,使学生对鸟类发生兴趣。 抗日战争爆发后,学校迁到闽北山城邵武。 邵武地处武夷山脉,鸟类资源丰富,经几年的调查研究,于1941年发表《三年来邵武野外鸟类观察报告》。 这是国内第一篇不但列出野鸟的种类,而且提到它们居留期间和数量的报道,受到当时生物学界的重视。 随后,继续在闽江流域及附近山脉和地区进行鸟类及其他脊椎动物的考察,并发表一系列科研报道。 在此期间,于1938年还用中文创办《协大生物学报》,在当时国内大学中独树一帜。 1945年3月,被美国国务院文化司聘为客座教授赴美讲学和访问。 此时他查看了各有关单位和博物馆收藏的中国鸟类标本,特别是模式标本,还搜集了大量有关中国鸟类的外文文献资料。 1946年回国,继续在协和大学任教,并对中国鸟类进行全面的考察整理。 1947年由中国科学社发表了《中国鸟类名录》,这是中国学者首次自行研究撰编的全国性鸟类名录。 这部名录列出中国鸟类1,087种、912亚种,合计1,999种和亚种。 这不但超过从前外国人撰写中国鸟类共1,031种和亚种的数目,而且还做了不少改错订正的工作。 同年,还在中国科学社主办的《科学》刊物上,发表《中国鸟类地理分布的初步研究》,这是中国动物地理学研究的滥觞。 是年国民党统治区爆发了反饥饿、反内战的爱国学生运动。 郑作新因对进步学生表示同情,又未能阻止学生参加全市的示威游行,受到省政府的谴责与处分。 他于是愤然辞职,到南京国立编译馆任自然科学编纂,主持自然科学名词的审订工作,兼任中央大学生物系教授。 在此期间他仍坚持进行鸟类研究,发表论文。 据统计自1930年回国任教到1949年共发表科学论文51篇。 到南京任职后,中国人民的解放战争已节节胜利,在国立编译馆,大家都在选择去留。 对国民党已感到失望的郑作新,做出了他人生中重要的一个抉择,留下来迎接解放,为新中国搞科研,因而他谢绝了馆方送来赴台的飞机票,迎来了南京的解放和中华人民共和国的成立。 1950年调到北京,参加中国科学院动物研究机构的筹建工作。 从动物标本整理委员会成立到改建、扩建为动物研究所,他从未间断过鸟类的研究。 经50多年的钻研,发现鸟类新亚种16个,先后写出15部研究专著、33种专业书籍、80余篇研究论文和250多篇科普作品。 他的很多著作被译成英文、德文、俄文在国外出版,在国际上享有盛誉。 由于学术上的突出成就,1980年他当选为中国科学院学部委员。 还被推选为日本、德国、英国鸟类学会通讯会员,美国鸟类学会荣誉会员,三次连任英国世界雉类协会副会长,现任会长。 建国以来,曾多次出国参加国际学术会议和执行谈判合作等任务。 他是中国动物学会发起人之一,历任秘书长、副理事长、理事长、名誉理事长等职。 他也是中国鸟类学会的发起人之一,被推为第一任理事长,现任名誉理事长。 目前还兼任世界鹤类研究中心、中国动物园协会等几个学术团体和组织的顾问。 他非常关心科学知识的普及,亲自撰写250多篇科普文章,还数次参加青少年的集会和夏令营的活动,向他们传播科学知识,他常谈及青少年是祖国的未来,科技事业的发达兴旺要靠他们。 郑作新在科学园地里耕耘了60多年,对中国鸟类学和动物地理学作出了很大贡献。 曾获全国科学大会重大科学奖三项,中国科学院科学技术进步奖二等奖、特等奖,中国科学院自然科学奖二等奖及一等奖,国家自然科学奖二等奖;还获得美国密歇根大学科学荣誉奖,及美国国家动物协会的国际特殊科学成就奖。 1989年获科学院颁发的科学荣誉章。 鸟谱立传中华人民共和国的成立为科学发展开辟了广阔的道路。 郑作新从事鸟类研究不但有了工作助手,而且具有以前从未有过的设备、标本与中外文献资料。 他认为要进一步开展鸟类研究,首先要对全国鸟类资源作一番全面系统的调查,摸清家底。 50年代初,他带着助手们前往河北省昌黎县林区调查农林益鸟及其繁殖和生活史,并对它们进行招引。 经过几十个日日夜夜的观察,他们发现自然界存在一个尖锐问题:鸟儿越少,虫儿越多。 世界上的鸟儿如果绝迹,就将严重损害人类生存的利益。 一只大山雀雏鸟每天要食掉相当于它本身重量那么多的昆虫,黄鹂、杜鹃、家燕、啄木鸟等益鸟,称得起是人类宝贵的朋友。 它们甚至能消灭人工难于防治的害虫,如躲在卷叶里的桃小食心虫,或在树干里的天牛幼虫等。 通过年几年的观察和检验,发现主要食虫鸟有53个种与亚种,发表了《河北昌黎果区主要食虫鸟类的调查研究》的文章,引起国内的重视,各地相继开展了这项工作。 在5080年代,郑作新经常参加或主持中国科学院组织的国内各地鸟类的考察。 年,他率队前往云南参加中苏合作的亚热带生物资源考察;年赴湖南考察;1960年去海南岛考察;年参加南水北调的考察;年主持组织青藏高原综合考察队的生物组工作;年赴江南一带及东北地区进行以水禽为主的鸟类调查。 几十年来,从南方郁郁葱葱的亚热带森林,到北方茫茫无际的大草原,从喜马拉雅山麓到黄海之滨,到处都留下了他辛勤考察的足迹。 野外考察十分艰苦,又有危险。 在云南的一次考察中,郑作新由于体力不支从马背上摔下来,伤及胸部。 但为了繁荣祖国的科学事业,郑作新和他的助手克服各种困难,收集了成千上万个标本,在中国科学院动物研究所创建了中国规模最大的鸟类标本库。 几十年来,郑作新观察、对比、鉴定了数不清的标本,查阅了数以千计的中、外文专著和论文。 一部分中国鸟类原始的模式标本被国外所收藏,还要到外国的大型博物馆和研究机构去查看和研究。 郑作新于40年代赴美国,50年代往苏联与德国访问时,就先后在美国国立自然历史博物馆、纽约自然历史博物馆,哈佛大学,密歇根大学,莫斯科大学,列宁格勒动物研究所,柏林博物馆等,查遍了这些机构的中国鸟类标本收藏,特别是模式标本,终于在过去出版的《中国鸟类目录》的基础上,在50年代末期发表了《中国鸟类分布名录》。 此书详列了当时所知的中国鸟类及其在国内的分布,是研究中国鸟类的必要工具书。 出版后又根据历年考察的结果,有所增益,在1978年印出第二版。 郑作新于1981年访美时,他的母校密歇根大学为此书颁给他科学荣誉奖状。 1963年由他主编出版的《中国经济鸟类志》,美国商业部把它译成英文本,并制成了缩影胶印本广泛发行。 为了适应国际上的需要,中国科学院科学出版社和联邦德国的PaulPreyScientificPublishers出版公司邀请郑作新用英文编写《中国鸟类区系纲要》一书,并在1987年出版。 书中列入到1982年为止的中国已知的所有鸟类,共有1,186种和953个亚种,分隶于389属、81科、21目,包括中华人民共和国建立以来发现的24个新亚种,并附有分布图828幅和分布总表。 《纲要》比《中国鸟类分布名录》又新增加20种、64亚种。 《纲要》首次对中国一个纲的动物进行分类、分布、繁殖、生态等做了全面而有系统的综合总结,提供了有关中国鸟类的完整资料,成为国际上鸟类学经典著作之一。 这项研究为有益和有用鸟类的增殖和引种驯化,为资源动物学、动物地理区划和农业区划等提供了科学依据,也为中国自然保护区的建立和《野生动物保护法》的制定与实施,作出了重要贡献。 因此,美国国家野生动物协会评选郑作新为1988年度国际自然保护特殊成就奖的获得者,并推派会长J.D.海尔博士来京于1989年5月26日举行隆重的颁奖仪式。 海尔说授奖仪式在美国国外举行,在该会的历史上尚属首次,也是第一次颁发给一位中国的学者。 在鸟类亚种的分类工作上,郑作新也做出了出色的贡献。 关于鸟类分类的工作,世界各国鸟类学家已经做了二、三百年,现今在北半球的范围内,鸟的新亚种已经很难发现了。 但从中华人民共和国成立以来,中国鸟类工作者就一共发现了24个新亚种,包括郑作新独自发现和他的助手合作发现的16个。 其中郑作新等所发现的峨眉白鹇最有轰动性。 发现白鹇新亚种的论文于1964年在中国《动物学报》上发表后,曾把论文的抽印本寄赠给原东德的著名鸟类学家E.施特斯曼教授,得到国际学术界的赞许。 美国芝加哥博物馆的F.史密斯30年代曾在中国四川采得白鹇,但他并未发现这是个新亚种。 他的后继者M.A.特雷勒60年代重新查看这个鸟类标本,才研究出这是一个新亚种,他为了尊重郑作新教授在中国鸟类学上的贡献,拟命名为郑氏白鹇,并写成论文投登英国的一个著名鸟学专刊。 这个刊物的主编把这篇论文寄给施特斯曼教授审查,他确认这个新亚种已经由郑作新本人先发现了。 特雷勒命名的郑氏白鹇只不过是郑作新教授发表的峨眉白鹇的同物异名,因而不予刊出。 事后施特斯曼博士写信给郑作新说明了中国的这一领先发现。 郑作新为祖国赢得了荣誉。 随后,郑作新综合研究了白鹇的所有亚种,它们分布在东南亚各地,而最多数的亚种是集中在云南南部,因而认为此处可能是白鹇的起源地。 白鹇所有亚种的雄鸟都具有白色尾羽,这无疑是比较发达的特征。 而峨眉白鹇亚种的雄鸟却具有黑色的外侧尾羽;另有二个亚种的雄鸟,其外侧尾羽亦杂有明显的黑斑,一个在海南岛,另一个在越南南缘。 这三个亚种由于雄鸟的外侧尾羽尚未完全变白,因而认为是比较低等的亚种。 值得注意的是,这些低等亚种却都住在白鹇分布范围的边缘地区。 以前一般认为存在低等类型亚种的地区是这一个种的起源地,郑作新依据白鹇的亚种分化与分布情况,认为比较低等类型的亚种并不在种的起源地,而是被排挤残存在这一个种分布范围的边缘。 不但亚种如此,郑作新近来研究种的进化,发现在一个属中,高等类型的种也是在属的起源地,而低等类型的种却被排挤到边缘地区去。 这从噪鹛及鸦雀等种的演化上都可提供证据。 这是郑作新的独特见解。 他认为这与达尔文进化论优胜劣汰的提法是相符的,是对生物进化论具有理论意义的补充论证。 郑作新通过对亚种分化的分析,还提出亲缘种在亚种分化上有平行趋向,因而对它们的亚种分化可能进行预测。 在鸟类中的大陆亚种与附近岛屿上的亚种相较,后者翅膀常较前者为短,他认为以此可得知岛屿上的亚种是有定向分化的意义。 近年来一般的家禽书籍都记载中国家鸡是从印度引入的。 这来源于达尔文的著作《动物和植物在家养下的变异》达尔文的论断只是根据一部《中国百科全书》。 郑作新根据对中国许多有关古籍的仔细查考和到云南南部等处的实地考察,又参照考古发掘史料所取得的证据,断认鸡的驯化在中国至少已有3000多年的历史,并不晚于印度首先提到家鸡的《玛奴法典》。 根据考证,他认为可以有力地说明中国家鸡的祖先是中国的原鸡,是由中国人自己进行驯化的,而不是由印度引入的。 动物地理学全世界现划分为6个动物地理界,中国境内拥有两界,即古北界与东洋界,这是中国动物种类特别丰富的一个主要原因。 关于这两界在中国境内的划分问题,1876年英国学者A.R.华莱士主张把分界线划在南岭,南岭以北为古北界,南岭以南为东洋界。 学术界长期依此种划分为依据。 中华人民共和国成立后,郑作新等于1959年出版的《中国动物地理区划》专著中,根据兽类和鸟类中的特有种、优势种、主要经济种等分布状况的分析,提出应以秦岭为分界线的观点。 他认为这种划分不仅在兽类和鸟类区划中是适当的,而且与土壤、植被、气候等区划也很相符合。 他还根据实地考察,把全国的2个动物地理界划分为7个一级区和19个二级区。 这种划分在国际上是首创的,至今仍为国内外所沿用。 在动物亚界的划分中,他把古北界分为东亚亚界、中亚亚界及草漠亚界,后一亚界也是首次提出的。 这个亚界把中国北方的沙漠地带通过中亚和阿拉伯的高旱地区,一直连至非洲北部的西撒哈拉沙漠,形成一个贯通北半球的特殊生境地带,这在国际地理学上具有参考价值。 郑作新在1987年发表的《中国鸟类区系纲要》,可以说是截至1982年中国已知鸟类的一本总汇。 书中列出的中国鸟类分布总表,不但可使人们了解国内各地究竟有什么鸟,而且可一目了然地知道各种鸟的分布范围。 鸟类保护麻雀在50年代初,麻雀被列为四害之一,许多地区开展了大规模的灭雀之战。 在动物学界对是否消灭麻雀是有不同看法的。 郑作新认为,麻雀是最常见、分布最广而且与人类经济生活关系最密切的鸟,应对它进行充分研究。 他和同事们去河北昌黎和北京近郊农业区采得848只麻雀标本,逐一剖验嗉囊和胃部,从中发现麻雀在冬天以草籽为食;春天喂雏期间,大量捕食虫子和虫卵,幼鸟的食物中,虫子占95%;秋收以后主要啄食农田剩谷和草籽,在收成季节对农区和贮粮所是有相当害处的。 但在林区、漠地、城市,害处并不显著,相反在它繁殖季节还有一定益处。 总之,对麻雀要依不同季节和地区,加以区别对待。 1957年他写了《麻雀食物分析的初步报告》在《动物学报》上发表,并在报刊上撰写文章介绍麻雀的益和害。 1959年国务院通过《农业发展纲要》时,把四害中的麻雀改为臭虫。 人们说是郑作新使麻雀免遭灭顶之灾。 早在30年代,他就已指导学生进行鸟类的食物分析,并研究它们的益害问题。 50年代在河北昌黎继续进行关于吃虫益鸟的调查,引起国内各地对益鸟调查与保护的研究。 随后他带着助手在国内各地进行综合考察时,都特别注意当地的食虫益鸟,并于1961年作出总结性报道,列出国内主要食虫的益鸟24种。 1975年郑作新应邀往哈尔滨自然博物馆鉴定鸟类标本,后又被省林业局邀往齐齐哈尔参加渔场区的鸟类鉴定。 他发现渔场周围有一望无涯的芦苇沼泽地,沼泽芦苇间有许多不同种的鹤类,当时就建议当地政府和林业局领导考虑建立保护区。 1976年终于在这里建立了中国第一个鸟类保护区扎龙鹤类保护区。 目前国内专为鸟类而设立的自然保护区已有数十处。 学术交流郑作新非常重视国际间的学术交流与合作,50年代中期曾经与苏联科学家合作在云南南部进行考察。 1957年两度赴苏联及民主德国进行鸟类学术研究,并作学术报告。 1978年应邀前往英国参加雉类协会召开的第二届世界雉类科与松鸡科专题学术会议。 在会上作了中国松鸡的分布和生态研究及中国动物区划等报告。 会上被推为该协会的副会长,连任三届,又于1986年被选为终身会长。 访英期间,受全英鸟类协会邀请在牛津大学、苏格兰和英国电视台和广播电台作了讲话。 这次访问为增进中英两国鸟类学工作者的学术交流和友谊作出了贡献。 1980年,他率领中国代表团前往日本北海道参加国际水禽和鹤类的研究讨论会。 他不仅在会上作学术报告,还在每晚的记者招待会上介绍中国鸟类研究的进展和成果,并回答有关学术问题。 所讲的内容翌日见报,并用大字号印出,说明日本学术界对他的重视。 同年作为中国科学院代表团成员前往美国进行科学谈判,并在哈佛大学、美国自然历史博物馆、世界鹤类研究中心、芝加哥菲尔德博物馆作了关于中国鸟类的学术报告,并应邀作了广播讲话。 随后他又数次作为中国鸟类学考察团团长分别前往澳大利亚、日本、美国进行学术交流和谈判。 作为世界知名的鸟类学家,他在这些国际交往中所作的努力,既促进了彼此之间的合作和友谊,同时也扩大了中国科学工作在国际上的影响。 郑作新不仅是一位学有成就的科学家,还是一位热心教学的教育工作者。 他曾多年在福建协和大学任教,又在其他几所大学兼任过教授。 他培养了成百名的鸟类专业学生、研究生和进修生。 目前已90岁高龄,仍在带博士研究生,他的学生中不少已成为教授、研究员,遍布国内外各学术单位。 他既传授知识,又以他的作风和品格潜移默化地影响教育着学生。 他治学严谨,工作勤奋,几十年来从未休息过节假日,连春节也在研究室里工作,现仍抱病继续编写《中国动物志鸟纲》的专著。 他作风正派,严于律己,廉洁奉公,数次出国节省下来的外汇不是给研究所买回仪器和文献资料,就是如数上交。 他说我们国家还不富裕,这点外汇来之不易,要用在该用的地方。 不久他又把中国科学院及国家自然科学基金会等颁发给他的奖金捐给所里作为奖励鸟类工作者的基金。 郑作新于1951年参加九三学社,曾任该学社中央委员,现任中央参议员。 1984年加入中国共产党。 郑作新的座右铭是:生命有限,学问无涯,不能浪费时间。 他的最大心愿是一个中国人,总要为中华民族留下一点东西,增添一点东西。 这心愿至今仍是他孜孜不倦地在科学园地里辛勤播种、耕耘的动力。 人物简历1906年11月18日出生于福建省福州市。 年福建协和大学生物系毕业,获学士学位。 年美国密歇根大学研究院学习,获硕士学位。 年美国密歇根大学研究院学习,获科学博士学位。 年任福建协和大学生物系教授兼系主任、教务长、理学院院长。 年兼福建科学研究院研究员、福建科学馆生物部主任。 年美国国务院文化司客座教授。 年任南京国立编译馆自然科学组编纂,兼中央大学教授。 年任中国科学院动物标本整理委员会、动物标本工作委员会委员兼秘书,中国科学院编译局科学名词室主任。 年任中国科学院动物研究室研究员,兼北京大学生物系教授。 年任中国科学院动物研究所研究员。 1998年6月27日逝世。 主要论著1郑作新.邵武鸟类三年来野外观察报告.协和大学生物学报,1944,4.2郑作新.中国鸟类名录.中国科学社论文专刊,1947,9:4984.3郑作新等.中国动物地理区划.北京:科学出版社,1959:166.4郑作新.食虫益鸟的调查研究.中国植物保护科学,1.5郑作新.中国钩嘴鹛的系统分类研究.动物学报,1962,14.6郑作新主编.中国经济动物志.鸟类.北京:科学出版社,1963.7郑作新.黑颈噪鹛的两亲缘种在国内的亚种分化.动物学报,1963,15.8郑作新等.秦岭鸟类志.北京:科学出版社,1973.9郑作新等.中国动物志鸟纲、鸡形目.北京:科学出版社,1978.10郑作新.中国鸟类分布名录.北京:科学出版社,1978.11郑作新等.中国动物志鸟纲、雁形目.北京:科学出版社.1979.12郑作新.中国噪鹛属的演化及其起源地和边缘地区之种类的比较研究.动物学报,1982,28.13郑作新等.西藏鸟类志.北京:科学出版社,1983.14郑作新.中国鸦雀的系统分类研究.动物学报,1984,36.15郑作新等.世界鹤类系统检索.动物学报,1986,32。 16郑作新.台湾省鸟类及其与附近地区的比较.武夷科学,1986,6.17郑作新等,中国动物志鸟纲、雀形目、鹟科、画鹛亚科.北京:科学出版社,1987.18郑作新等.中国动物志鸟纲.第六卷:鸽形目、鹦形目、鹃形目、?形目.北京.科学出版社、1991.